من كتاب «ليس مجرد سرد–أصل الحكاية في التراث العربي» للباحث محمد البشتاوي قرأنا له أنَّ المستحيلات الثلاثة ارتبطت عند العرب ببعض الشخصيات في تاريخهم قبل الاسلام وبعده، ومن بين هؤلاء أحد الشعراء البارزين في مجتمع الصعاليك وهو «تأبط شراً».

ويذكر ابن حمدون في تذكرته ان تأبط شراً كان عجباً، وهو من العدائين الفتاك الشجعان، وكان يسبق الخيل عَدواً على رجليه هو والشنفرى الازدي وعمرو بن براق، وله اخبار تبعد عن الصحة. وتأبط شراً هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عدي بن كعب بن حرب بن شيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن غيلان».

ويذكر الأصفهاني في الأغاني أنَّ: «أمه امرأة يقال لها أميمة من بني القين، بطن من فهم، ولدت خمسة نفر؛تأبط شراً، وريش بلغب، وريش نسر، وكعب جدر، ولا بواكي له، وقيل انها ولدت سادساً اسمه عمرو».

ويقول الصغاني في «العباب الزاخر»: لقد لُقِّب تأبطَ شراً بهذا اللقب لأنه كان لا يفارق السيف!! وقال أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني: لُقِّبَ بذلك لأن أمه رأته وقد وضع جفير سهامه تحت إبطه وأخذ القوس فقالت: تأبطتَّ شراً.

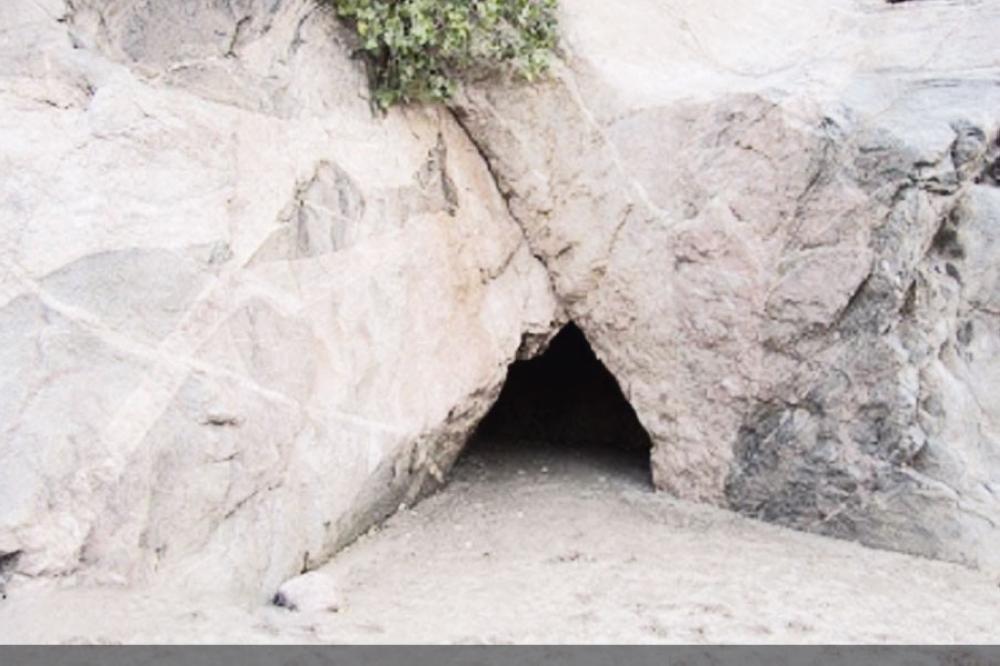

وفي العودة الى الأصفهاني فإنه يذكر طيفاً من أخباره، موضحاً أنَّ تأبط شراً «لُقِّبَ بذلك لأنه رأى كبشاً في الصحراء فاحتمله تحت إبطه.. فجعل يبول عليه طول طريقه، فلما قرب من الحي ثقل عليه الكبش، فلم يقله، فرمى به فاذا هو الغول!!!.

فقال له قومه: ما تأبطت يا ثابت؟! فقال الغول. قالوا لقد تأبطت شراً، فسُمي بذلك.

وفي رواية أخرى يقول: «قالت له أمه: كل اخوتك يأتيني بشيء اذا راح!.

فقال لها سآتيك الليلة بشيءٍ، ومضى فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه.. ثم أتى بهن في جراب متأبطاً له فألقاه بين يديها ففتحته فتساعين الأفاعي في بيتها فوثبت وخرجت!!.

فقلن لها نساء الحي: ما أتاك به ثابت؟! فقالت: أتاني بأفاعٍ في جراب، قلن: وكيف حملها؟! قالت: تأبطها. قلن: لقد تأبط شراً، فلزمه اللقب.

وفي إضافة على الرواية السابقة يقول: حدثني عمي قال حدثني علي بن الحسين بن عبد الأعلى عن ابي محلم بمثل هذه الحكاية، وزاد فيها: ان أمه قالت له في زمن الكمأة: ألا ترى غلمان الحي يجتنون لأهليهم الكمأة فيروحون بها، فقال أعطيني جرابك حتى اجتني لكِ فيه، فأعطته، فملأه لها افاعي.

ويذكر الدكتور نجم عبدالكريم عن تأبط شراً انه كان «خارق القوة، فإن إتكأ على بعير اسقطه، او استوى على ظهر فرس أجهضها، وهو أسرع من الجياد الجامحة، ويسبق الظبي في عدوه، وإن رمى رمحه فانه كريح الشتاء، ورغم أنَّ له الكثير من الحكايات الخرافية مع الجان والغيلان، إلا أنَّ الذين وصفوه، يرون أنه هو الغول بعينه، فضفيرتاه تشبهان قرني الشيطان، وله عينان حمراوان، تنبعث منهما أشعة كريهة تنذر الناظر إليهما بالموت، وفمه كفوهة بئر، أما أنفه فإنه يشبه رأس البعير.. مع هذه الاوصاف وغيرها من علامات القبح.

ويُعد تأبط شراً واحداً ممَنْ عشقنه النساء، كما تجلى ذلك واضحاً في أشعاره.

وبعد انتصار تأبط على الغول في إحدى معاركه، أنشد بيتين من الشعر تفاخراً:

ألا مَنْ مُبْلغٌ فتيانَ فَهْمِ

بما لاقَيْتُ عند رحى بطانِ

بأنيّ قد لقيتُ الغولَ تهويِ

بِسَهْبِ كالصَّحيفة صَحْصَحَان.

وحول ذلك يعلق شريف بشير احمد: أظن ان الخيال الشعري قد ضخَّم الأشياء مستدعياً حيواناً خرافياً يقبع في الذاكرة الشعبية للمجتمع الجاهلي, بوصفه نموذجاً يخوف به الكبار والصغار، او يستمطرون الشر على أعدائهم وخصومهم بالدعاء عليهم به.

وكأني بالقولين السابقين يصدران عن عقلية تمتهن القص والحكاية، وتحترف الرواية لتشكيل الحدث الشائق تشكيلاً تستسيغه ذائقة العوام، وتتقن بناء الوجود اللغوي للغول بتجسيد الوهم والتخيل تجسيدا واقعيا بالكلمات.

وكأني بالشاعر تأبط شرا يمتلك طاقة حيوية يستحوذ بها على الآخر (الغول) وارادة الفعل التي تقرر التغيير.

ولم تكن علاقة تأبط مع الغول علاقة عدائية على الدوام، بل ثمة شعر يشير الى وجود مجاورة حسنة بينهما، وفي ذلك يقول:

على شيم نارٍ تنوِّرْتُها

فبِتُّ لها مُدبراً مُقبلاً

فأَصبحتُ والغُولُ لي جارةٌ

فيا جارتاَ أنتِ ما أَهْوَلا.

وبفعل إرادي مقصود يقابل تأبط شرا الغول في ليلٍ أليلٍ حَذِراً قلقاً مقبلاً مدبراً، يهتدي بوميض البرقِ، وألسنة اللهب، ويتحرك يمنة ويسرة حتى لا يغفل او ينعس. وبعد ان أبصرها تغولت عليه، وكادت تفتك به، فاذا به يحولها بخيالٍ خصبٍ من التوحش الى الأنسنة، ومن العُجمةِ الى النطق، ومن البهيمية الى المدنية، ومن الوهم القاهِر الى الواقعية باللغة الفصيحة».

لذا فإن الاعراب في البوادي كانوا أكثر اعتقاداً بالجن، ويزعمون ان لهم أماكن في الصحراء.. ولهذا كثر الجن والسعالي والغيلان في شعر الشعراء الصعاليك قديماً.