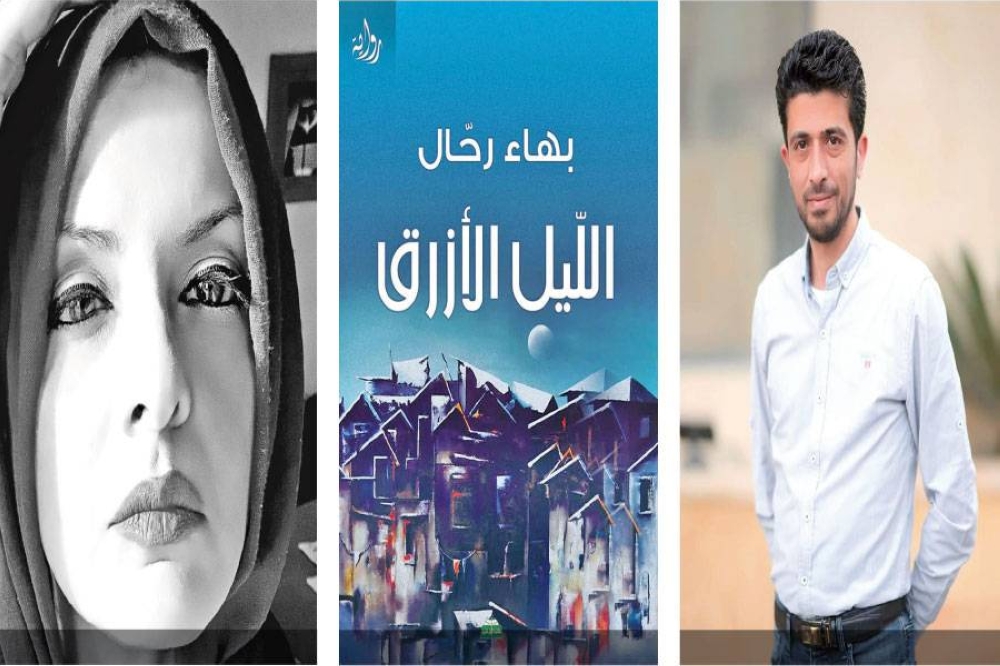

قبل أن نتعمق في تتبع ضمائر السرد في رواية بهاء رحال «الليل الأزرق» (مكتبة كل شيء–حيفا، 2023)، والتي نسعى من خلالها إلى إبراز كيف يمكن لهذه الضمائر أن تكون أداةً تعبيرية تكشف عن مدى تسطيح الواقع وتفريغه من عمقه، وكيف يتحول السرد إلى وسيلة لفهم التحولات العميقة في التجربة الفلسطينية، تلفتنا سيميائية العنوان «الليل الأزرق» وتساؤل الراوي: «لماذا ليل فلسطين أزرق؟». «الليل أزرق، يبهرك اللون، وأنت تجلس في عتمة زنزانتك».

يحيل هذا الربط بين الليل والزرقة إلى تساؤلات تشكل عتبة للرواية وترتبط بأسلوب سردها: فهل الليل نقيض العتمة التي تحيط بنا في هذه الزنزانة المسماة «فلسطين»، أم إنه نقيض العتمة التي فينا، نحن الذين لا نصلح إلا للتحول من ضحايا إلى جلادين لأنفسنا؟ أم إنه مثل العزلة الباردة، شفافٌ لا يخفي التناقضات والفضائح السياسية والمعرفية، إذ «ربما نكتب يوماً عن اغتيال الأماني والأحلام في بلادنا، ونكتب كيف تتجول الوعود إلى كوابيس».

من جانبه، يُعتبر الأسلوب السردي أداةً كاشفة حين يلجأ الرواة -بلغة النقد- إلى ضمير المتكلم أو أسلوب الشخص الأول، الذي يسمح للشخصية بأن تحكي، وتشتبك مع الأحداث، وتفكك، وتعيد روايتها من منظورها الخاص، أو حين يستخدمون تعددية وجهات النظر (POV)، وهي تقنية تمنح السرد عمقاً وتحولاً، إذ تتيح للكاتب الغوص في دواخل الشخصيات وتحليل الصراعات والأزمات بمرونة أكبر.

لكن، يذهب رحال في روايته إلى أسلوب الشخص الثالث (third person limited)، فمع تتابع السرد يستمر الكاتب بوصف الأحداث دون تدخل، إنه آلة مراقبة فقط، كاميرا توثيق للأحداث، يكتفي بالحركة السريعة دون أن يتعمق في تحليل نفسي عميق ومسيطر وكاشف ومحاكم، سواءً للعزلة التي تتجاوز حالة أن يكون المنعزل هو «الشخص المبهم»، الغارق أحياناً في الكثير من الصمت، أو لأسئلة الثائر الذي لا يصحو وعيه إلا حين يتقاعد من الوظيفة، والذي تشكل حقيقة أنه «لم يعد يُصدر التعليمات، وبدأ بفقدان حماسه، وهيبته التي كان عليها» نقطة التحول في محاكم? الذات وأزماتها، رغم أن الثائر لا ينبغي أن يكون «موظفاً، ليجد نفسه متقاعداً».

وبالمثل، لا يتسع السرد من خلال تتابع الشخوص والأحداث على لسان الراوي لتحليل عميق لأسئلة الخذلان التي لا تقتصر على الفلسطينيين داخل فلسطين بعد أوسلو، بل على الفلسطينيين الذين تُرِكوا في المنافي حين سُمح لبعضهم بالعودة. يظهر ضمير المتكلم أحياناً ثم يختفي، يظهر كشاهد على الأحداث ثم يغيب في أزماته الذاتية: «خذلناهم يا يوسف، كما خُذلنا»، يقول العائدون الذين لم يموتوا «في أرض المعركة»، بل كـ «البقية»، في واقعٍ صار يُدار من خلال لون البطاقة التي يحملها الفلسطيني «صفراء، وخضراء، وزرقاء وحمراء» و"بطاقة دائمة لوكالة?غوث اللاجئين»، ومن خلال المداهنة والتملق للوصول «كان يترقى في وظيفته حتى وصل سريعاً... رجل متأرجح، متذلل، مداهن، نمَّام، ومنافق لدرجة لا يستوعبها أي عقل».

بدورها، لا تختلف معالجة موضوع الأسر في سجون الاحتلال عن هذا، فالراوي الذي يكتفي بالسرد من الخارج ينتقل مباشرة بين دخول يوسف السجن وإحساسه بالفراغ الذي يختلف عن العزلة، وقتله بالقراءة، ثم خروجه منه وقد تعلم العبرية لتصبح فيما بعد مصدراً للرزق من خلال ترجمة الأخبار.

ورغم اكتفاء الراوي بالإشارة إلى قسوة السجن دون أن نتمكن نحن القراء من أن نعيش التجربة أو أن نفهم أبعاد قسوتها، إذ يكتفي بالحديث غالباً وبشكل مكرر عن «تجربة الاعتقال التي تركت آثارها وترسباتها النفسية» فقط، فقد يشير هذا العرض إلى شكل التعايش القائم سياسياً على البتر بين الاحتلال كعدو والاحتلال كمنفعة، وبين الجذور والتفاصيل وبين الواقع: فكل من هو تحت الاحتلال «أصبح يرتب وقته على نحو يضمن أن يُعبِّئَ اليوم كله ولا يتركه لأية حالة فراغ»، فـ «في السجن يكون الفراغ قاتلاً!»، الفراغ الذي لا ينتج عن عدم انشغال في ا?واقع، بل عن ثقب كبير في الذاكرة والواقع والاتجاه والانتماء وإعادة تعريف المفاهيم والأولويات.

ينطبق هذا العبور على الأحداث لا فيها على الانتقال بين حنين الأمهات وعجزهن عن زيارة أبنائهن الأسرى، إذ ينقل الراوي الثالث مباشرة من رحلة بين زيارات السجن، فقدان البصر والانتظار والموت، كمن يريد أن يقول كل شيء في جملة، خائفاً على ما يبدو من أن تؤدي التفاصيل الكثيرة إلى التسبب بمللٍ يقود إلى النسيان، وحيث «النسيان سقوط ما يرافقنا «على ملل»، كما يقول رحال. إذن، يبدو الأمر أقرب إلى استعادة للسرد خوفاً من النسيان، إلى خوفٍ من الذاكرة، وخوفٍ من الاستمرار الذي يؤدي إلى مساءلةٍ، وهذا ينطبق على واقعنا السياسي والاجت?اعي: العودة إلى البدايات كخيار استراتيجي، العودة التي يرافقها هدمٌ لكل شيء، وهذه سمة الواقع الفلسطيني، فكل مستقبل هو طفولة ماضٍ ما. ومثل التفاصيل الكثيرة، يستمر الحب الذي تسير الرواية على أطرافه خشية إيقاظه، سؤالاً وروتيناً لا اشتباكاً: «هل هو الحب؟»، ثم ينتهي غالباً كما بدأ، صورة فقط؛ وقد لا يبدأ.

السرد هنا على لسان الراوي رغم ما يتخلله من حوارات خاطفة طويل وبطيء الحركة، بلا بداية ولا نهاية، وينطلق من نقطة لها ما قبلها، وينتهي حيث يمكن أن يبدأ الحب والحياة، وبذلك، فهو يعكس المتشابه في تجربتنا رغم قسوة الواقع وتأثيره وسَحقِه المتواصل للروح والجسد والجغرافيا والتاريخ والمختلف، وحتى للحب–الذي يولد على أنقاض واقعٍ يتراوح بين تقاعد الثائر، بينما حياته «أداة باهتة في يد وليِّ النعمة»، وبين الوعيِ الذي يجعلُنا نصل إلى الاكتفاء، المحطة التي نصل إليها جميعاً، و"تجعلنا ندخل إلى هزائمنا بحرية؟».

هذا السرد المنشغل برصف وترتيب المتناقضات والأقرب إلى الإخبار خاصة في الثلث الأول من الرواية، لا يترك لقضايا المعاناة أن تتحول إلى أزمات وجودية، لكنه يضعنا في أزمات حول شكل التناقض الذي يُدار به الواقع، ما يخلق رواية هي حياتنا ذاتها، ووصفاً لواقعٍ يشبه السقف في غرفة مريم، صور وشواهد ومواقف، بعضها قريب وآخر بعيد المنال.

وهذا الماضي في هذه الرواية لا يدخل ضمن تقنية (الفلاش باك)، بل يبدو شكلاً واعياً من عودة الراوي إلى الوراء لإحداث اختلالات في العرض مثل قصة مريم التي نجد بدايتها في الثلث الأخير من الرواية، وحيث أن ما يبدو ماضياً في قصتنا هو المستقبل ذاته، البداية وتكرارها في كل مكان وزمان، وهذا ما تعمل عليه رمزية الأسماء «مريم» و"يوسف»، تحديداً، وبالتالي، يصبح الزمن في هذه الرواية مرآة لا للوجه فقط، بل للواقع الذي يعاد ويتكرر. هناك انزلاقات في الزمن في هذه الرواية، انزلاقات ليست حادة، بل مستسلمة، وهي بذلك، تعيد تأكيد السرد?الذي يخشى على التفاصيل ويخشاها، السرد الذي يريد أن يحول الرواية إلى رقيم أو شاهد أو دفتر للأحداث التي لا تبدأ ولا تنتهي، لكنها تنعجن بالخوف.

والخوف هنا فعل عنيف، ليس فقط فيما يتعلق بحيوات شخوص الرواية الذين لكل منهم خوفه الخاص مثل يوسف الذي يستخدم اسماً مستعاراً كي يبتعد عن المساءلة: ويبقى «الشخص مفقوداً مطلوباً لأجهزة الأمن»، وسعيد الذي يخاف تقاعد الثائر بعد فقدان هيبة الموظف، بل يمتزج مع خوف الراوي–الذي يبدو كمن يكتب من عزلةٍ تلك المصائر والحيوات التي تشبه حياته مستخدماً تقنية الشخص الثالث. الأيديولوجيا هنا فعلٌ عنيف أيضاً، وصادم وكاسح في الطريقة التي يُحرِّك بها الفعل السياسي والنقابي والوظيفي الواقع والمؤسسات، حتى في حضوره مداولات إنشاء دار?نشر.

كل فلسطيني تقريباً ابنٌ لإيديولوجيةٍ ما، وكل إيديولوجيةٍ رهينةٌ لحالاتٍ من القفز المتواصل بلا عمقٍ حقيقيٍ لإيجاد حلول شخصية لأزمات المحو والسحق والاستهداف، بالظهور الاستعراضي، فالأمر يتجاوز ضيق مساحة التعبير، والعنف المزدوج ضد المخالف والمختلف، و"غياب رأي الوسط، والتشدد... والمغالاة بالموالاة» إلى شكل من أشكال الاستعراض الفارغ والتفريغ الاستعراضي. ربما يضيف هذا بعداً إلى «دهيشة المجانين ودهيشة اللاجئين» كما يسميها الكاتب، فالمدهش فعلاً هو أن الفلسطيني يمتلك قدرة التصنيف على نفسه فقط: مجنون، غريب «رام الله ?لحديثة مدينة كل الأغراب» رغم أنها مدينة مستحدثة على يد أغراب من دولة مجاورة، إلخ؛ لكنه يصمت أمام عدوه. هل يصلح الفلسطيني لشيءٍ آخر! وحده المنفى كزمن متواصل وبارد يصبح أفقاً لا لحرية، بل للعيش الدائم في ماضٍ لا يمكن التحرر منه ولا العودة إليه، ويقود المصائر من خلال نزاعاتٍ عنيفةٍ على الهوية، نزاعاتٌ يصبح بموجبها الصراع على الهوية الجديدة والمكتسبة شكلاً من أشكال إدارة الواقع لا تغييره. ففي باريس، كان على مريم أن «تجاري بنات جيلها في المدرسة، والطريق، والمركز الثقافي، وتتبع في الوقت ذاته تعاليم والدتها، من دون أن تخرج عن قرارات العائلة».

وهنا تحضرنا الجدلية الأهم التي رافقت النكبة عقب الحديث عن تهديد عصابات الهاجاناه باغتصاب النساء، وتحديداً بعد مجزرة دير ياسين الدامية: هل نختار الشرف الجسدي الشخصي أم شرف الوطن، حينها، اخترنا النجاة بأجسادنا، لنصبح في المنافي نهباً لصراعات متواصلة حول الجسد وحمايته مرة أخرى. فـ «في المنفى الباريسي» -وهنا ينزلق الزمن الباريسي في الرواية إلى زمن النكبة حاملاً قدراً كبيراً من السخرية والمساءلة- «كانت وصايا أمها لها كثيرة، أبرزها أن تحفظ جسدها. وهكذا، يمتزج صوت الراوي وشخوص الرواية في المنفى، مُعليَّةً هذه الث?مة أي الشرف كهاجس للفلسطينيين داخًلا وخارجاً وفي كل أزمنة نكباتهم، رغم انتهاك جسد فلسطين اليومي الذي يكتفي المعلقون بالحديث عنه كأن الأمر لا يعدو رواية قصةٍ بلغةٍ خشبيةٍ أو مُخفَفةٍ، فها هي فتاة في زمن لاحق في سوق بيت لحم تُذبح «جاء رجل طويل القامة ونحرها»، وهذا أمر لم يستطع يوسف بطل الرواية أن يتجاوز وحشيته.

من الواضح إذن أن الجسد الفلسطيني، الفردي والجمعي، لم ينجُ مطلقاً من خلال الخيارات الفردية، وأنه بقي هاجساً وسقفاً يسقط علينا بشكلٍ متواصلٍ منذ 75 عاماً. وهنا يتدخل صوت الراوي بقوة ليؤكد أنه وفي ظل هذا الاستبدال الهائل للموضوعات في ظل الاحتلال من خلال استبدال الجسد الجمعي لفلسطين بالجسد الشخصي وبالحفاظ عليه، والذي يتحول بدوره من موضوع استبدالي إلى رمز أيقوني لحالة الخسارة والتقزيم وإدارة الأولويات، يبرز سؤال الضحية التي تتحول إلى قاتل في الواجهة. إذ إن الفلسطينيين لم يتحولوا من ضحايا إلى قتلة لبعضهم فقط، بل?يتمثلون بشكل مقولة درويش حول «دُونيّة المُتعالي، وغطرسة الوضيع!" هذه رواية لا تسير بإيقاع مشابه لحياتنا فقط، بل هي عملية تنضيد لالتقاطاتٍ من الواقع، تعيد رسم صورة البؤس، والخوف، والارتباك، والحيرة. وبالتالي، ربما يكون اكتفاء الراوي/ الكاتب برصف الأحداث وسيلته كي يعبر عن نقص عمق واقع تلغيه السياسات البيو-حيوية التي تستخدم لإدارته كواقع استعماري في مرحلة ما بعد الحداثة، الحداثة التي تقدم في الواقع بشكل مشوَّهٍ على أنها تحديث وعصرنة، وتنعكس في الرواية على لسان أحد أبطالها الذي يقارن بين حياة الجدات والبنات اليوم في ظل رفاهية الآلة والوقت، وبما يقود إلى عدم الالتفات لها كأد?ة مركزة للذات في مواجهة الماضي، وكوسيلةٍ لفصل الحاضر عن المرجعيات التي يتم الحرص على كتابتها بقلم دمٍ جافٍ، وتحويلها إلى ذاكرةٍ شخصية منزوعة من سياقها المؤلم وماضيها، كما لو كانت شيئاً شخصياً وذاتياً جداً، بل ومتحفيّ ووسيلة للحفاظ على هوية مغايرة فقط في المنفى.

ينطبق هذا على معالجة التعايش في المنفى بين الماضي الذي يتحول إلى خيالات ورائحة وهوية تُستخدم فقط لحماية الجسد الشخصيّ، والذي لا يعي الفلسطينيون أنه تلوث تماماً وانتهك مع أول نزوح وأول خذلان، وأول موت طبيعي في سرير، وأول مرة صار فيها الفلسطينيّ موظفاً، وفي اللحظة التي صار فيها الاحتلال طرفاً وشريكاً في حفظ التوازنات الذاتية الاقتصادية والإدارية والعشائرية، أو ما يمكن تسميته: الجسد القبائلي-القبيلة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية العائلية.. إلخ، والتي تقابل الذات الشخصية التي تنسحق تحت ثقل المصالح والعلاق?ت والارتباطات وقوة المال والفساد، ما ساهم بدوره في ضياع الجسد الجمعي: فلسطين.

الليل في فلسطين أزرق تماماً، ولا يكفي لستر تلك التناقضات والتحولات، كما لا يكفي هو ولا تقنية السرد باستخدام أسلوب الشخص الثالث لتغطية رأس الوعل الفلسطيني المعلق دائماً في مداخل ذاكرتنا كهيكلٍ عظيمٍ فارغ، رغم عينيه المطفأتين والقرون المبريِّة بشكل حداثيٍّ لتناسب الديكور المكتبيّ الجديد لفلسطين.