نحن نعيش عصرا تتزاحم فيه الحضارات، لنجد حضارات تتقدم وحضارات يصيبها الخمول وحضارات تنذر بالفشل والتلاشي، ولا شك أن حضارتنا العربية يعتورها الخلل والجمود، ومع ذلك يبقى المثقف والمفكر هو الرصيد الذي يعيد عجلة الحياة للأمة، وسيكون كلامنا هنا على الأدب العربي، وحركة الفكر العربي المتعالق مع الفلسفة، بوصفه منتجا متجددا يبث الحياة في روح الأمة، عندما يكون حراً طليقاً من التبعية والتسلط.

لقد ذهب غير ناقد عربي وأديب ومفكر إلى مراجعات مهمة في تراثنا وتاريخنا، فقسم منهم جانبهم التوفيق، وقسم أثار جدلا، وربما صحّت رؤاه بعد زمن. ولو التفتنا للقرن الماضي والقرن الحالي لوجدنا مجموعة مهمة من المفكرين والفلاسفة والمبدعين راحت تدرك ضرورة الوقوف على بعض المفاصل التي لعبت دورا في تقدم الحضارة أو تأخرها، عبر السياق التاريخي لحضارتنا، ومقارنته بالواقع، وعملوا على إعادة القراءة لكثير من المسائل التي كان ينظر لها على أنها مسلمات.

فهذا طه حسين أثار ضجة في محاكمة الشعر التقليدي إبان عصر النهضة، من وجهة نظرية الشك التي اتبعها، وبأثر من المستشرقين، لا سيما الآثار الوافدة من أستاذه مارجليوث، وكان ذلك في كتابه ذائع الصيت (في الشعر الجاهلي)، وأحدث جدلا واسعا. وهذا علي عبدالرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) كان مثالاً صارخاً على متابعاته لتحولات السلطلة ومدى أثر أساليب السلطة وبلاغتها في ترسيخ الحكم في العهد الملكي، وأخطر ما جاء به تلمسه للمفاصل الساخنة الاجتماعية والسياسية المتعالقة مع الأدب، مما أدى إلى محاكمته وسحب الشهادة العلمية منه.

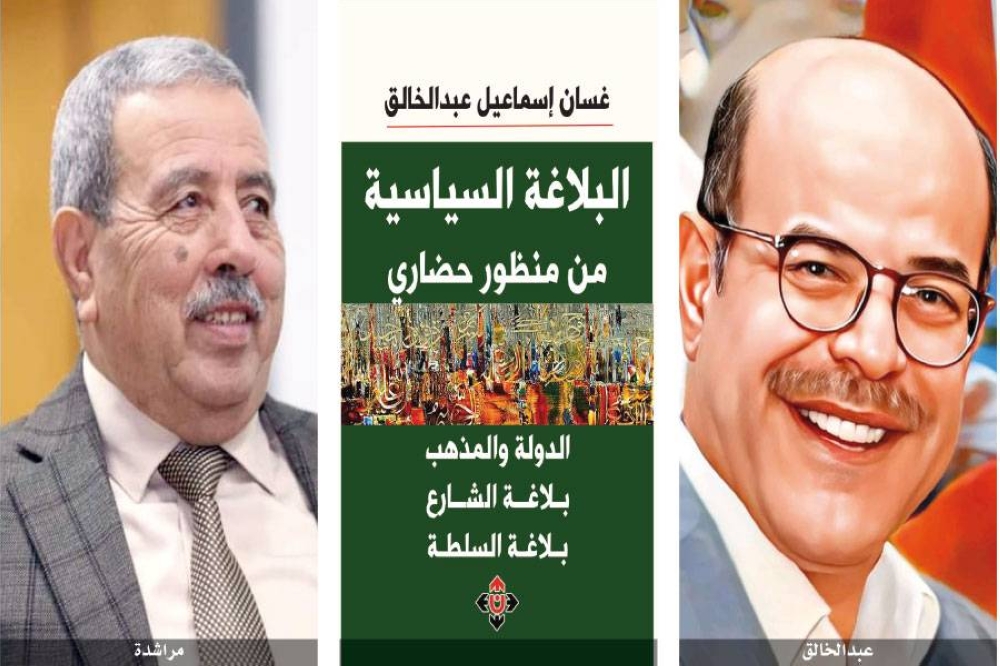

كما ظهر في أواسط القرن العشرين ونهايته، ومطلع القرن الواحد والعشرين أسماء أخرى مهمة وأكثر جرأة في إعادة دراسة التاريخ والتراث والفكر عند العرب، مع التركيز على المهيمنات السلبية، قديما وحديثا، بطرائق علمية متنوعة، لا سيما مع ظهور مناهج نقدية ونظريات تسهم في تناول الموضوعات بوجهات نظر مؤثرة ولها أثرها في الدرس النقدي والحضاري. ومثال هذه الأسماء أتناول على سبيل المثال على صعيد الأدب: (الثابت والمتحول.. بحث في الإبداع والاتباع عند العرب) بمجلداته الثلاثة: الأصول، وتأصيل الأصول، وصدمة الحداثة. أما الأسماء الأخرى فسيتم تناولها في معرض حديثنا حول كتاب (بلاغة السلطة) الذي تضمنته مدونة غسان عبدالخالق التي تحمل عنوان (البلاغة السياسية من منظور حضاري) واحتضنت ثلاثة كتب: (الدولة والمذهب، وبلاغة الشارع، وبلاغة السلطة). بالتأكيد هناك أسماء لا يمكن تجاوزها في محاوراتهم للتراث العربي وما فيه من مساءلات، من أمثال الطيب التيزيني، وفكتور سحاب، وفهمي جدعان... إلخ.

جاءت طباعة جميع هذه الكتب في مدونة واحدة، بتحفيز من أصدقاء المؤلف لما يربطها جينيا بموضوعا متداخلة من الصعب فصلها عن بعضها البعض، وخيراً فعل في هذا المنحى، ذلك أن العنوان الأول يشي بعلاقة الدولة بالمذاهب والحركات الإسلامية العابرة لثقافة دولة الإسلام، في مرحلة محددة لها سياقها التاريخي الخاص، لا سيما تلك المرحلة التي شاعت فيها الفرق المتعددة العنيفة وغير العنيفة، نتيجة لاتساع رقعة البلاد الإسلامية، من جهة، ولأن تلك المرحلة كانت تشكل زهرة الحكم العربي الإسلامي عبر حضارتنا العربية السامقة من جهة أخرى، والعنوان الثاني له علاقة بعامة الناس -الجمهور- ويأخذ بعين الاعتبار المجتمع والشعب والناس بقضهم وقضيضهم، أما العنوان الثالث فيشير إلى علاقة الأدب والفكر بالسلطة الحاكمة، من حيث تطويع الأدب لخدمة السلطة، وتبعا لذلك سيتم تركيز هذه الورقة على العنوان الثالث.

لن أتبع منهجيا أسلوب العرض التقليدي لكتاب (بلاغة السلطة – نحو مختبر تطبيقي في النثر السياسي العربي) بقدر ما أتجه لمسار (قراءة على القراءة)، إن جاز التعبير، على أن ما أعنيه هنا هو القراءة الواعية الناقدة، بطريقة محايثة لحركة تناول الموضوعات لدى المؤلف، فكلمة (قراءة) تشير فيما أذهب إليه من دلالة ومعنى إلى فن فحص النصوص، وهذه الرؤيا من مقتضيات النقد، والكشف عن المكنونات العابرة لها، وصولاً إلى ما أمكن من طبقات معنوية كامنة، ويمر ببالي هنا بيت للبحتري، يعمق هذا المفهوم القرائي، في وصفه لإيوان كسرى عند قوله، بعد أن أخذته الدهشة للرسومات الفنية الموجودة على جدران القصر:

»تصف العين أنهم جِدُّ أحياءِ لهم بينهم إشارة خرسِ

يغتلي فيهـم ارتيـــابي حتى تتقراهــم يـــداي بلمسِ».

أقول هذا الكلام لأن منشئ الكتاب (غسان عبدالخالق) مما يرمي إليه -استراتيجيا- هو تشكيل قراءة فاحصة وجديدة، في آن، للتراث العربي البلاغي بخاصة، وما علق به من أفكار وسياسات ومؤثرات... إلخ، والتركيز على مسائل حساسة غيرت اتجاه التاريخ الحضاري لأمتنا، وبخاصة عندما تناول مرحلة الحكم العباسي، والمهيمنات التي راحت تتحكم في مساره، بحيث أضفت عليه نوعا من التكرار والجمود إلى حد القداسة في بعض المفاصل التاريخية، وقد أعطى مساحة لافتة لفترة حكم المتوكل، لما حدث فيها من حركات وقضايا مؤثرة، مثل تلك التي استمرت لعقود، فيما بعد، واعتادت عليها الذهنية العربية الناقدة، وعليه يحاول ناقدنا أن لا يكتفي بمحاكمة النص على سبيل (نقد النقد)، بل يقدم لنا أيضا طروحات لتخليص البلاغة مما علق بها من مسائل أدت لجمودها، مع تقديم اقتراحات مهمة على هذا الصعيد، فهو لم يكتف بتقويض البلاغة التقليدية، بطريقة واصفة، وإنما راح يحاكمها من داخل، ليبين عيوب هذا المسار الذي هيمن على بنية التفكير البلاغي لدى العرب، من خلال طرائق التفكير المتعالقة مع حركية البلاغة الغربية، وما صدّرته لنا من مفاهيم ومصطلحات، فكانت الهيمنة من جهة ابتلاعنا لكثير من المصطلحات الغربية، التي أصبحت تتسلط على مفاهيمنا وعقولنا، وهذه المهيمنات السلبية أدت بطريقة أو أخرى للتبعية في ثقافتنا لحضارة الآخر وتدجين العقل العربي بما يتساوق ومفاهيم من خارج حضارتنا وقيمنا وأعرافنا.

يبدو صاحبنا هنا شديد الحرص على أن يعمل عبر مشروعه، إن جاز التعبير، إلى تعديل سلوك التلقي لثقافة الآخر، وتصويب ما درجت عليه الذاكرة العربية من تلقٍّ أثر في بينة التفكير البلاغي المعاصر.

يبدو أن غسان عبدالخالق بدا واضحا في تقويض مثل هذه المهيمنات، مع إدراكه لمناهج نقدية غربية (مثل: التفكيكية والبنيوية والأسلوبية...)، والوعي بها، إذ راحت تعبث ببلاغة نصوص التراث العربي، وتفرض طرائق تفكير معينة عليه، مع إيماننا بأن الدرس البلاغي لا بد له أن يتحول ويتقدم، ولا بد له أن يتجاوز البلاغة التقليدية الصارمة، فهي كانت صالحة وجيدة في سياقها التاريخي القديم، ولا بد -وفق ما يراه صاحب الكتاب مدار هذه الورقة- من العمل على تغيير طرائق القراءة والتعبير للتعامل مع البلاغة التقليدية تعاملا يعيد لها فاعليتها بما يتلاءم مع معطيات العصر، ولا أعني هنا عدم الإفادة من الآخر، ومن حضارته، وإنما عدم الهيمنة الثقافية على ثقافتنا المعاصرة، مع الوعي بأن يتم اجتراح رؤيا معاصرة، متجاوزة، خلاقة، من وحي ثقافتنا وحضارتنا. وعندما تصل الهيمنة إلى حد تسلط السياسة على التفكير البلاغي، فتصبح تبعية الإبداع للفكر السياسي مقيدة، ويمكن أن تكون استراتيجيات النص في هذا الاتجاه وظيفية.

لتبيان هذه المسألة وخطورتها، أشير إلى دراسة حديثة للباحثة الأمريكية (كريستينا شتوك) التي أصدرت كتابا مهما بعنوان (اللغة كوسيلة للسلطة-استراتيجيات البلاغة العربية السياسية في القرن العشرين). وهو كتاب تعود فكرته إلى أيام حرب الخليج. واللافت في هذه الدراسة أنها تتجه للتفكير النقدي للذهنية العربية، عبر تفكير السلطات الحاكمة وتدجينها للشعوب، وتظهر كيفية تعاملاتها مع بلاغة النصوص الموجهة، النصوص الخطابية بخاصة، وتلك التي تتوجه للطبقات الاجتماعية المتنوعة، وأثر الأساليب المستخدمة في إدارة الشعوب، بالاتكاء على المرجعيات التراثية والفكرية لهذا الشعب أو ذاك، وصولا للسيطرة وإحكام التبعية، أو تسهيلها على الأقل. لقد بينت هذه الباحثة، تنظيرا وتطبيقا، أهمية البلاغة وأثرها في الثقافة العربية، ذلك أن البلاغة هي الفن الأهم بالنسبة للمجتمعات العربية عبر تاريخها، لقلة الفنون الأخرى من مسرح ونحت ورسم.. وقامت الباحثة بالتطبيق على خطابات لزعماء لهم أثر في بنية التفكير الاجتماعي، ومنهم جمال عبدالناصر وصدام حسين، ورصدت في خطبهما -بعد المقارنة- آليات توظيف الرطانة اللغوية في فرض توجهات السلطة وسياستها، وتبين أثر اللغة العربية في هذه الآليات، لأنها لغة كتابهم المقدس، بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية. وتشير الباحثة شتوك إلى العلاقات العضوية بين اللغة العربية والتاريخ الإسلامي، وهذا ما دفع بالخطباء العرب للاستعانة بالحجج اللغوية والقيميّة والتاريخية دوما لكسب الجماهير.. وتعقد مقارنة بين الزعيمين، وبين الثقافتين العربية والغربية، وتبين الاختلاف بين البلاغة العربية واليونانية والأوروبية... وتذكر أن الإيجاز والإطناب والخبر والإنشاء من أكثر الأساليب اتباعا في البلاغة السياسية الحديثة.

لقد سعى الناقد والمفكر غسان عبدالخالق إلى ما فوق ذلك، إلى اختيار المرحلة العباسية،كما سلف، في العصرين الأول والثاني، وسلط الضوء على حضارة العباسيين في ذلك الزمان، واختار نماذج مهمة من أعلام الكتابة والإبداع، يأتي في مقدمتهم الجاحظ في كتاب (البيان والتبيين) والرسائل، وكتابات الصولي وابن قتيبة وسهل بن هارون... إلخ. وعلى سبيل المثال، قام بإعادة قراءة البلاغة وعلاقتها بالسلطة في (البيان والتبيين)، واعتبرها نسقا ثقافيا يدل على التواطؤ، وعليه بين ابتداء أنه سينجز الآتي: تفكيك آليات التلقي التي أسهمت بفعل نسق التواطؤ في إعلاء (البيان والتبيين)، وحجب كثير من المآخذ عليه، وتفكيك هذا الكتاب وإظهار مركز خطورته البلاغية الجدالية. وصولا لتقديم تصور يبين الفوضى المنهجية العارمة التي اعترته، وتسليط الضوء على المآخذ والتناقضات والمفارقات اللافتة فيه، وترجيح ما ورد من نص (باب العصا) على اعتبار أنه رد على الشعوبية. ويسند عبدالخالق رأيه بطروحات لمفكرين عرب لهم مآخذ على هذا النسق المتواطئ، ومن ذلك: محمد عابد الجابري في كتابه (تكوين العقل العربي)، وإحسان عباس في كتابه (تاريخ النقد الأدبي عند العرب)، وعز الدين إسماعيل، وشوقي ضيف... لكن غسان عبدالخالق بتفكيكه لنصوص (البيان والتبيين) والمدونات الأخرى المعاصرة له اتصف بالجرأة، من جهة تفكيك النصوص والبناء عليها، ليبدو كلامه دعوة لإعادة قراءة البلاغة وفق منظور حضاري فكري معاصر، وصولاً إلى إنجاز رؤية جديدة للبلاغة الحديثة المتناسبة مع التحولات الحضارية المستمرة.

هذا ما فعله عبدالخالق، فهو لم يكن مع أو ضد وكفى، وإنما أشار إلى قضايا ومسائل تطبيقية، ناقشها تنظيرا وتطبيقا، قدمها ضمن محاور خمسة: (السياق التاريخي، والسياق السياسي، والسياق الفكري، والسياق الأدبي، والسياق التطبيقي)، وقد أحسن صنعا بأن وصف المعالجات لهذه القضايا الساخنة والمهمة كما لو أنه في مختبر، واختياره لكلمة (مختبر) كانت موفقة، لما فيها من دلالات الفحص والكشف والخلق والإنتاج لعناصر جديدة متوالدة من عناصر خام سابقة، فكان كما لو أنه خيميائي يبحث عن تجديد البلاغة العربية وانفلاتها من سلطة الآخر وأيّ مهيمنات ضارة، وتنقيتها مما هو غير أصيل في تراثنا الأدبي، النثري بخاصة.

إن هذا الجهد الكبير أراه، من وجهة نظري، يبدو مشروعا، ويتم اشتغال عبدالخالق عليه من وحي تجربة عميقة في الفكر والفلسفة، ويسعى به صاحبنا للتكامل والشمولية، وتقديم رؤية لتصويب ما علق من شوائب، وتخليص ثقافتنا البلاغية من المهيمنات أو تعشيبها، إن جاز التعبير، لهذا يقول في مفتتح الكتاب: «فالبلاغة عندنا إذن، هي (الغابة) التي لا يجوز التهرب أو التشاغل عن رؤيتها، عبر تعمد الإمعان في عد أشجارها، وهي ورشة كبيرة متعالية الأصوات، لا يجوز أن تصم آذاننا عن الاستماع لجل أصواتها -بدعوى الحساسيات التاريخية أو السياسية أو الفكرية- ثم نكتفي بتحليل صوتها الأدبي فقط؛ لأن هذا الاختزال لا يمثل سوى خيظ واحد، من خيوط النسيج المعقد الذي يُفترض بنا أن نحله ثم نحوكه مجدداً، نعم لا بد من أن نحله ثم نحوكه مجددا». هكذا هي الحضارات التي تتقدم وتنجز وتبني على ما كان من الحصيلة المعرفية لديها، بطريقة واعية ومتحولة ومتجددة باستمرار.

لقد انصب جهد المؤلف على النقد البلاغي عبر تاريخه، كما يشير في الكتاب، ولم يغفل عن الإشارة للآثار السياسية التي واكبت الدرس البلاغي العربي وهيمنت عليه بحيث أصبح مثالا يحتذى واستمر لقرون، مع الأخذ بعين الاعتبار الحركات السياسية والفكرية المهيمنة بأفكارها والتي شكلت سلطة داخل السلطة، لا سيما تيار الشعوبية والزندقة.

وقدم لنا عبدالخالق نماذج تطبيقية من النثر العباسي، فاحصاً ومدققاً لها، مثل نص (رسالة الخميس) للصولي، وقدم رأيا نقديا فيها أجمله على شكل نقاط «أولاً: إن الإطناب في الإقرار بالعبودية لله، ثم الإطناب في الإشادة بالأنبياء الذين بلّغوا رسالاته على أحسن وجه لإنقاذ البشرية من الضلال، يستدعي بالضرورة الانصياع للسلطة السياسية التي تكفلت بإدامة هذا الإقرار. ثانياً: إن السلطة السياسية العباسية -من بين كل السلطات- هي الأجدر بالولاء والطاعة شرعياً وواقعياً.. ثالثا: إن طاعة الخليفة العباسي والمواظبة على الثناء عليه، هي امتداد طبيعي لطاعة الله ورسوله، وكل من لم يلتزم بها وأظهر خلافها علنا، فقد وجب قتاله دون هوادة».

فمثل هذه العبارات ترويج واضح للسلطة، وأثرها في تسييس البلاغة يتضح من أساليب تفكير السلطة في بث بلاغتها وهيمنتها بطرق مباشرة وغير مباشرة. فلا يمكن إغفال نقد أسلوب المدح والترويج لسياسة الخليفة والحكام العباسيين، فكانت البلاغة المتسلطة، أو المندسة في خطاب السلطة، كما لو أنها أداة فاعلة ومهيمنة على فكر الجماعة، وبهذا وظفت بطريقة أو بأخرى لهذا الهدف، وفي ذلك ثلب للفنيات الواجب توافرها في النص، فهناك فرق بين إيديولوجيا النص، ونص الإيديولوجيا، فكلما زادت جرعة الفكر السياسي في خطاب النص يزداد العبث بفنيات النص.

هذا ما ناقشه المؤلف تحت عنوانات عتباتية تشير إلى تعالق البلاغي بالسياسي، ومن هذه العنوانات نجد لديه (بلاغة الإثخان)، التي تنطوي على دلالة مبطنة بالعنف، يقال مثلا: أثخن في الجراح والقتل... إلخ، وعنوان (بلاغة التهاني والتعازي)، وهنا يشير إلى التمجيد والمديح عبر قضايا لها مساس بالعواطف والمشاعر، وتشكل فرصة لمدح الخليفة والولاة، وتبطن دلاليا استمرار الولاء للسلطة السياسية. و(بلاغة الوعظ)... مثل هذه الموضوعات أصبحت وسيلة للتقرب لمهيمنة الفكر السياسي على حساب الفكر الأدبي.

يتبع غسان عبدالخالق مسارا يضمر الإلحاح على تجديد البلاغة المعاصرة، بشكل لافت، عن طريق تفكيك البلاغة التقليدية ومحاورتها، ومحاولة البناء عليها، وتقويض ما علق بها، بمعنى الوقوف على الثغرات والعيوب، ويثير إشكاليات التلقي والسيطرة على تلقي النصوص من الجمهور، وأثر ذلك في توجيه السياسات، ويأخذ أمثلة من كبار كتاب العصر العباسي، من أمثال الجاحظ بشخصيته المركبة، ليُسند التنظير بالتطبيق، وهذا يحسب له، لهذا نراه يشير إلى المنحى التفكيكي لمراجعة آليات التلقي الذي يضمر التواطؤ مع المهيمنات السياسية بقوله: سنعمل على إنجاز ما يلي: «أولا: تفكيك آليات التلقي التي أسهمت بفعل (نسق التواطؤ) في إعلاء (البيان والتبيين) وحجب كثير من المآخذ عليه. وثانيا: تفكيك (البيان والتبيين) وإظهار مركز خطورته البلاغية... ثالثا: التقدم بتصور يمكن أن يفسر الفوضى المنهجية العارمة التي اعترت (البيان والتبيين). رابعا: تسليط الضوء على المآخذ والتناقضات والمفارقات اللافتة في (البيان والتبيين). خامسا: ترجيح الاعتقاد بأن (باب العصا) وتوابعه مثّل نواة (البيان والتبيين) التي صنفت لتكون (رسالة الرد على الشعوبية) أسوة برسائل الجاحظ في الرد على المذاهب والملل الأخرى وبتكليف مباشر من الخليفة المتوكل».

تبدو الجرأة واضحة للناقد والمفكر غسان في تقويض بعض ما كان يشبه المسلمات لمصنفات بلاغية مهمة، لم يكن من السهولة بمكان الكلام عليها بطريقة سلبية، ولا ثلب ما فيها من عيوب، الجاحظ وبخاصة (البيان والتبيين) و(رسائل الجاحظ)، وتبدو تعرية النصوص السلبية الواردة فيهما نوعا من مساءلة البلاغة التقليدية ومحاورتها، وتقديم رؤيا حولها، في محاولة لتثوير قضايا كانت مسلمات في الدرس النقدي التقليدي، وهذا الاتجاه يسهم في تجديد البلاغة العربية لتتناسب مع تحولات الدرس البلاغي الحضاري، برؤية عربية واضحة المعالم.

لا يكتفي عبدالخالق هنا بمسألة التفسير ولا حتى التأويل والتفكيك، وإنما يذهب إلى محاكمة النص وتبيان عيوب النص، والبناء عليه، فنظرية التفسير «تعطي الأولوية للمعنى على النص والقارئ، إذ المفسر يزعم أنه يكشف مراد المؤلف ودلالة الخطاب، ولهذا تشكل هذه النظرية استراتيجية للمعنى تقوم على المماثلة والمماهاة... أما نظرية التفكيك فهي تعطي الأولوية للنص على الذات والمعنى والمرجع، لأن المفكك لا يهتم بما يقوله النص بل يلتفت إلى الخطاب نفسه الذي يخفي ذاته وحقيقته، ولهذا تشكل هذه النظرية استراتيجية للنص قوامها الحجب والمخاتلة.. ونظرية التأويل، فهي بحث عن المعنى الضائع وإعادة بناء للفهم المستعصي». هذا ما يذهب إليه الناقد والمفكر علي حرب.

غسان عبدالخالق يعي هذه المسائل ولا يكتفي بها، وإنما يبني عليها طروحاته الخاصة، والبناء على ما كان من آراء، ليشكل حالة تشخيص للنص ومن ثم تشريحه وبيان عيوبه والوقوف على ثغراته، ويقدم بناء على البناء. لقد اكتفى كثير من المفكرين بإبداء ملحوظات حول بعض النقود الأدبية، وحاولوا فيها تقديم مشاريعهم في هذا الاتجاه، ووجدت بعض مشاريعهم صدىً لافتاً، وقد اتجه إلى هذا المسار كل من له اشتغالات على بنية التفكير العربي وغير العربي، قديمه وحديثه، من أمثال محمد عابد الجابري، ومحمد أركون، وهشام شرابي...إلخ. وناقدنا يحاول هنا أن يقدم طروحاته إزاء حقبة ساخنة من تاريخنا العربي وحضارتنا، حسنا فعل في تركيزه على الأدب في مراحل محددة، وبنكهة فلسفية، أقول فلسفية، لأن الأدب الرصين لا يمكن أن يخلو من الفلسفة، ومع الفلسفة له مهابة لا يشبهها سواها، تفكيراً وتأثيراً.

إن القراءة للتراث الأدبي في حضارتنا بهذا الاتجاه، توكيد وإلحاح على تعديل كثير من المقولات التقليدية التي تحتاج لإعادة نظر، ويصف ناقد حديث مثل هذه الاتجاهات في البلاغة العربية بما يتناغم مع رؤية غسان عبدالخالق عندما يتناول تطبيقيا (ابن جني)، فهذا محمد مشبال في مقدمة كتابه المهم (البلاغة والأصول.. دراسة في أسس التفكير البلاغي العربي- نموذج ابن جني) يذكر: «لقد أثبتت البلاغة اليوم أنها قادرة على مقاومة عوائد الزمن واستيعاب تحولات الثقافة. فبعد أن أفلحت في لفظ ما علق بها من أوصاف قدحية ناتجة عن اقتران مفهومها لحقبة طويلة بالأسلوب البياني الجميل والكفاية الإنشائية، استطاعت أن ترسخ أقدامها وتثبت وجودها في نظرية النص الحديثة... فالأسلوبية -على سبيل المثال- التي برزت باعتبارها علما معاصرا ووريثاً جديداً للبلاغة القديمة العجوز، لم تفلح في أن تكون بديلاً معاصراً عنها، أو تحل محلها كما روج لذلك كثير من الدارسين العرب في حماسهم الزائد والمندفع للحداثة النقدية الغربية».

يذهب محمد عابد الجابري لنقض الفكر العربي التقليدي، وتعامله مع النصوص، حتى في المؤسسات العلمية والتعليمية والأكاديمية، فيأخذ بعين الاعتبار أهمية التلقي وكيفياته، وعندما يلامس التفكير النقدي للخطاب الذي لا يناسب العصر، يراه ينصاع للقراءات التقليدية، ويعطي أمثلة على هذا الاتجاه السلبي، ومن هنا يقترح قراءات ثلاث للخطاب وهي: القراءة الاستنساخية، والتأويلية، والتشخيصية، ويهمنا هنا القراءة الأخيرة، التي أرى من المناسب ذكرها، هنا، لتعالقها مع ما يذهب إليه غسان عبدالخالق، الذي يضيف طروحات عملية وتطبيقية بشكل يترجم للمتلقي واقع الحال للتفكير العربي وتعامله مع الخطاب الأدبي، بعكس الجابري الذي يذهب لتوصيفات الحالة التي نراها في زمننا المعاصر، القراءة التي نحتاج إليها في زمننا الحاضر ويمكن تعميمها على كيفية تناول النصوص التقليدية وإعادة تعديل ما يجب تعديله، وتخليصها من الرؤية القاصرة، والموجهة، والتي تتسم بالتبعية تحت ضغط سلطة مؤسسية ما، حاكمة أو غير حاكمة.

الجابري يقدم مفتاحاً للتجديد، وغسان عبدالخالق يدخل إلى مخبر التعديل وورش العمل الفعلي التطبيقي. يذكر الجابري حول القراءة المهمة المقترحة بوصفها مفتاحا لإعادة النظر بكثير من المقولات التي شابها عيوب، ويسميها (القراءة التشخيصية)، حيث المصطلح هنا يشير للنص بوصفه جسداً يخضع للتشخيص للكشف عن عيوبه، والتعامل معه.

القراءة التشخيصية التي يتبناها الجابري يشرحها بقوله: «القراءة التي نقترحها هنا، للخطاب العربي الحديث والمعاصر، فيمكن القول إنها قراءة (تشخيصية)، بمعنى أنها ترمي إلى تشخيص عيوب الخطاب، وليس إلى إعادة بناء مضمونه، ولا إلى إبراز الأغراض التي تشير إلى جوانب الجدة فيه، بالمعنى الذي يعطيه التوسع لهذه الكلمة.. وبعبارة أخرى: إنما قراءتنا هذه تريد أن تعرض وتبرز ما تهمله أو تسكت عنه أو تتستر عليه -الحجب». فغسان عبدالخالق يشير لما يمكن أن يكون مسكوتاً عنه، فيثيره ويقوم بتفكيكه والبناء عليه، فلا يكتفي بالشرح والتفسير بقدر ما يقدم آليات للتعامل مع الخطاب البلاغي العربي، عبر تاريخه.

وهذا ما يميز ناقدنا عما عداه، وله جرأة مع الحقيقة، وتبدو في معرض كلامه، فيصف، مثلا، البلاغة المعاصرة التي بقيت أسيرة عقدة النقص أمام الآخر، فها هو يذكر تحت عنوان: (البلاغة المذنبة): «من الملاحظ أن كثيرا من الجهود البلاغية العربية المعاصرة، قد وقعت أسيرة مركب النقص والشعور العميق بالذنب، أمام المركزية الثقافية الغربية التي تأبى إلا أن تبدأ المعارف كلها عندها وتنتهي عندها؛ فتراها تفتح الدرس البلاغي الجديد بأرسطو وختمه بما لا يعد من منظري الأسلوبية والحجاج، ومع ضرورة التنويه بأن الغرب محق في اتجاهه إلى إعادة بناء مفاهيمه البلاغية -في ضوء المستجدات المادية والمعنوية التي شهدها على كل الصعد- فإن البلاغيين العرب ليسوا محقين في اتجاههم إلى لملمة أشلاء الدرس البلاغي العربي القديم كي يثبتوا أن الجاحظ أو ابن قتيبة أو الخطابي أو الباقلاني أو الخفاجي أو الجرجاني أو الزمخشري أو ابن خلدون، قد لامسوا أطراف سجادة البلاغة الجديدة، فهولاء جميعاً لم يتجاوزوا حدود التنظير الجزئي، أو التطبيق الجزئي». هذا ما يبين وعي ناقدنا لمفاهيم الحداثة والمعاصرة، للتعامل مع الدرس البلاغي العربي قديمه وحديثه.

بقي القول إننا في أحوج ما نكون لنقدٍ فاعل بنّاء، لا يكتفي بالوصف والتنظير واختيار نماذج بقدر ما يقدم مراجعات مستمرة، ليظهر لدينا نقد تراكمي قائم على مشاريع نوعية، تسائل النقد الماضي والمعاصر، وتبني عليه. ويبقى نقد الناقد والمفكر غسان عبدالخالق في مدونته هذه، وما سبق له من تآليف، علامة بارزة، تركت وستترك بصمتها الخاصة، في النقد المحلي والعربي، ولن أبالغ إن قلت إنّ طروحاته ستأخذ طريقها للعالمية، لما فيها من نقد متجاوز ومؤثر وجريء. وبالتأكيد إن مثل هذه الدراسات المهمة ترفد الدرس النقدي العربي بكثير من الأفكار التي تستحق القراءة والمتابعة في آن.