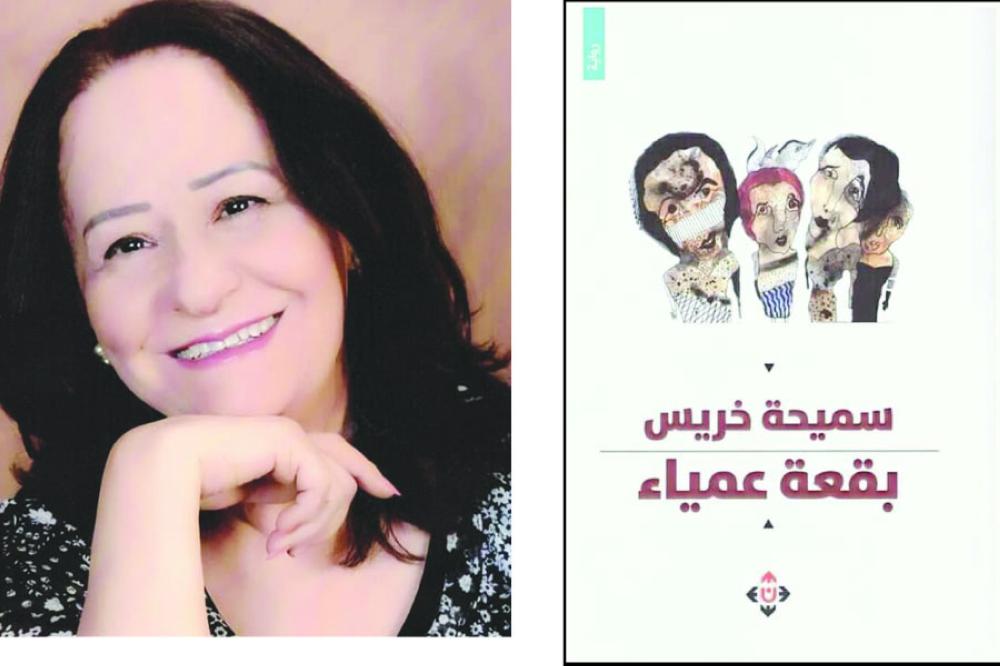

تتحدث رواية «بقعة عمياء» للكاتبة سميحة خريس عن تآكل الطبقة الوسطى في الأردن، الحالة التي يمكن أن تنسحب على البلدان العربية جميعها. تبدو هذه الطبقة التي انبثقت سريعاً قبل أن تبدأ بالتلاشي، شبيهةً بربيع بلادنا قصير العمر.

تنتقل نوال إلى الشميساني (المنطقة البرجوازية في عمّان في بداية زمن الرواية) من جبل الحسين (الذي كان في زمن سابق منطقة برجوازية أيضا) لتعمل موظفة بنك، وتتعرف على ربحي القادم من الريف، والذي يعمل في إحدى المكتبات، ويمارس عملية كتابة التقارير الأمنية بحق زملائه ورواد المكتبة من المثقفين، وعندما يتزوجان يسكنان لدى عائلة تاجر يملك (سوبر ماركت) إلى جانب البيت، كما نجد في كثير من مناطق عمّان.

وتمضي الأيام، ويصبح لدى نوال وربحي عائلة من بنتين وولد، وتحلم نوال ببناء إمبراطورية نون (على غرار «إمبراطورية ميم» في فيلم فاتن حمامة الشهير)، فتسمي أبناءها بأسماء تبدأ بحرف النون: ندى، ونور، ونادر. إحدى البنتين تفقد بصرها مبكراً، لكن نوال لم تنتبه إلى ذلك إلا بعد فوات الأوان. يكبر الأبناء في ظل انشغال نوال في كسب رزقها لإعائلة عائلتها، خاصة بعد فصل زوجها من العمل، وتقيم بنتها الكبرى علاقة مع شاب شاعر يسكن فوقهم. أما ابنها الفاشل في المدرسة، فيهوى إحداث المشاكل، حتى يلتقطه خاله، ويشغِّله على سيارة أجرة، ثم على شاحنة، ولأنه شاب متهور سرعان ما يتسبب في حادث، ما دفع خاله إلى فصله من العمل، فيتلقفه أحد المتطرفين ويجنده للحرب في سوريا دون أن يعي هو حقيقة الحرب هناك.

ولم يتحقق لنوال إقامة إمبراطوريتها التي ترمز إلى الطبقة الوسطى، إذ تتفكك الأسرة: الأب يصاب بالزهايمر، والأم تدخل في علاقة جسدية مع جارها التاجر، والبنت الكبرى تتزوج رجلا أكبر منها بكثير يعمل في دولة خليجية، والولد يلتحق بتنظيم داعش في سوريا، ولم يبقَ إلا البنت الضريرة.

وعائلة التاجر تتآكل هي الأخرى أيضا، فالابن المدلّل يدمن على المخدرات، ثم يلتحق بالمجاهدين في أفغانستان، ثم يعود ليمارس العمل الدعوي في ظروف غامضة. أما الزوجة، المغيبة عن كل شيء، الفاقدة لأيّ تواصل مع زوجها، فتتفرغ لدروسها الدينية، وتكون سعيدة بتحول ابنها إلى التدين.

تتحدث الرواية الصادرة عن الآن ناشرون وموزعون بعمّان، بأصوات الشخصيات، وتبرز أصوات عائلة نوال جميعها، إضافة إلى صوت الجار التاجر. أما بقية شخصيات الرواية فبقيت ثانوية، ولم تتحدث بأصواتها الخاصة، ويتعرف عليها القارئ من خلال أصوات بقية الشخصيات. وهذه الشخصيات ليست كثيرة: زوجة التاجر (لميس)، وابنه كريم، ومدير البنك، والشاعر، والخالان، والجد، وزوج ندى، والأستاذ نور.

عمل طازج، خرج من توه من بين أنامل كاتبة محترفة، ترسم شخوصها كأنها تختارهم من بين عشرات الشخصيات التي خبرتها وحفظت كل تفاصيل حياتها، وعرفت كيف يتصرفون، وكيف يفكرون، وعرفت مشاعرهم، كيف تتولد، وكيف تتفاعل، وكيف تخرج، وعرفت ثقافاتهم، وكأنها حاورتهم مراراً، حتى لا يسقط على اللوحة لون من ريشتها يخلق خللا في هارمونية اللون والحركة على الصفحة البيضاء التي ترسمها.

المكان

إن اعتناء سميحة خريس بالمكان اعتناء واعٍ، فهناك اهتمام واعٍ من الكاتبة التي تحدثت في أعمالها عن أماكن عديدة، وقد أولت المكان الأردني اهتماماً خاصاً، وخصّت عمان بأكثر من عمل، وعلى الرغم من أنها قدِمت من شمال الأردن، وبشكل أدق من إربد موطن عائلتها الأصلي، التي خصّتها بروايتها «شجرة الفهود»، وخصت فيها أيضاً السلط وعمّان، إلا أنها تحاول تأكيد عمّانيتها، إذ عاشت وترعرعت في هذه المدينة، وتشعر أنها كبرت معها(رغم أننا يمكن أن نعتبر عمّان صبيّة مقارنة بأعمار المدن العواصم)، فعمّان المدينة التي أصبحت تمثل الأردن، وتمثل مجتمعاً متعدد الطبقات والمنابت والأصول، فيه تتجلى حكمة التنوع، بفضائله ورذائله، بجماله وبشاعته، بحداثته وتخلفه، بحراكه ورتابته، بقوته وضعفه، بتماسكه وهشاشته. إنه يمثل وحدة المتناقضات.

المكان لدى خريس ليس مجرد اسم أو مسرح لأحداث الرواية، فهو في رواية «بقعة عمياء» شخصية تولد مع شخصيات الرواية، وتنمو معها، ويشكل جزءاً من تكوين الشخصية ووعيها وملامحها وتقاسيمها وثقافتها.

يظهر حي الشميساني في بداية زمن الرواية الذي يعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، فتيّاً، عصريّاً، حداثيّاً، مقارنة بجبل الحسين، الذي كان قد فقد حداثته وتحول إلى منطقة شعبية. على أن الشميساني لم يبق لا فتيا، ولا حداثيا، فسرعان ما بدأ يتغير، لأن الشخصيات التي تسكنه لم تستقر على حالها، فهي طارئة عليه، ولم تشكّل مجتمعا تقليديا ذا تقاليد خاصة، فهم متغيرون أيضا، ولربما كان هذا التغير من سمة المكان والمجتمع الأردنيين اللذين يتغيران بشكل متواكب ومتسارع.

يتنفس المكان في الرواية مشاعر وانفعالات، يفرح ويكتئب، وله أحوال كثيرة من وجهة نظر الشخصيات، فالشميساني حي جاف من وجهة نظر ربحي لكنه يعتز كونه من سكانه العتاقى (ص64). وهو مكان مخادع أيضاً: «لم تكن في نظري أكثر من مكان ينيخ فيه البدو إبلهم ونوقهم لتتشمس، من هذا التاريخ الصحراوي طلع اسمها الغريب، مكان مخادع يتظاهر أنه قلب المدينة الأخضر النابض بمنازله الفارهة وحدائقه المزهرة، سنوات طويلة وأنا أحاول هضم المكان واحتماله وتعداد مزاياه والتمتع بفرصة البيت الذهبية، كأنما الفيلا الفاخرة كلها ملك لي ولست مستأجراً لشقة تعلو بيت المالك» (ص64).

وهذا الحي مكان قبيح في عين ربحي: «لم أغفل ثانية واحدة عن طبيعتك القاسية، لم تُغرني الحدائق المنمقة حول البيوت الحجرية ولا الأرصفة الأنيقة حول البنوك وشركات التأمين، منطقة راقية مفرودة بعناية مقيتة، تذكّرني بأن شعري مشعث أو أن قميصي انفلت من حزام بنطالي، وأن لساني العمّاني خانني وتفوّه بلفظ ريفي، مكان يكتشف بصفاقة ذرات التراب التي تعلق على مقدمة حذائي، يبتسم بدماثة عالية وسخرية خفية كأنه يقول: عرفتك، أنت لست من هنا» (ص 68).

أما عمّان في عين ربحي، فهي «طاردة للألفة منذرة بالوبال» (ص259)، وهي خصم، وقاسية وسادية: «معاً نلعن عمّان كأنها خصمنا المشترك، وكأنها المدينة الوحيدة في هجمتها السادية على الأجساد الراجفة... نحن فقط نطالب بحقنا في الدفء من عمّان التي نقطنها كفأرين في مخبأ» (ص260). والشميساني مهددة بأن تتحول إلى مكان شعبي: «تتناثر المباني بواجهات حجريّة مبلّلة، لا تغشّني المدينة المغسولة بروائحها العطريّة، عمّا قريب ستشبه الشّميسانيّ أسواق ضاحية المحطّة الشّعبيّة؛ سيارات تتدافع ومَقاهٍ ومكاتب ودكاكين وروائح الدجاج المشوي» (ص262).

أما عبد الجليل فهو مقتنع بهذا الحي ويراه مكانا عزيزا ولا يبدل به ضواحي الأغنياء: «لن أرحل من البيت القديم في الشميساني... إنها امرأة متطلبة تسعى للّحاق بضواحي الأغنياء في عبدون ودير غبار... فقد ربطني البيت بسرّه وعذّبني كما يعذبها وإن اختلفت الأسباب والنتائج» (ص78). وربما يكون الفارق بالإحساس تجاه المكان مرتبطاً بالملْكية، فربحي مستأجر، وعبد الجليل مالك.

أما نوال فترى الموضوع من زاوية سخطها على العالم بسبب وضعها الحياتي الصعب، ماديا، ووجدانيا، ونفسيا، فهي لا تحس بأي انتماء لأي مكان، ولا لأي شيء، حتى إن مفهوم الوطن لا معنى له عندها: «هل يستحقّ الخوف من مغادرة الشميساني كل هذه الهلوسات؟ لماذا يبدو أمر مغادرة المكان صعباً؟ فالطريق لن تكثرت لخطواتي التي أذابت أحذية كثيرة عليها وأنا أتنقل من بيتي إلى عملي وبالعكس، هل يعني هذا أني أحب المكان؟ تبدو تلك الفكرة مضحكة، فأنا لا أتذكّر أني تمتعت بالروائح أو ألفت الأصوات، بل إنّ التّعوّد حوّل المكان إلى كتلة حجريّة من الضجر. لا معنى للالتصاق بالأماكن، أصغرها وأكبرها. لم أفكّر يوماً بمفهوم الوطن، ولا أظن أني ملزمة بالامتنان حتى للكرة الأرضية التي أتدحرج على ظهرها ككرة ضلّت طريقها. ربما تنتظرني نقلة غرائبية إلى دنيا مغايرة، قفزة إلى الجحيم مثلاً أو سقوط في ثقب أسود مجهول، أقبل أيّ تحول درامي كبير يشطب الحياة التي لم تمنحني الرضا يوماً» (ص214).

وتقول عن عمّان أيضاً: «الأجواء خانقة، مدينة بلا نسيم ولا ضوء شفاف يخترق فضاءها ويجلل بيوتها الحجرية البيضاء، بلا التماعات خضرة الشجر وحفيف أوراقه، بلا رجع بهيج، ولا نغم حزين لموسيقى تعبر في مذياع سيارة مارّة مسرعة.. بلا حبّ.. هي إذن المدينة القفص، بقضبان متباعدة خادعة، وأنا في المنتصف أقفز في مكاني ولا أصل إلى قمة عالية، ولا أزحف لصيقة بالأرض، لا أخرج ولا أدخل، لو أني سحلية ملونة لتملّص جسدي اللزج من بين القضبان، لتزحلقت مثل بزاقة تمخر تراب القاع وهربت، لكنّني كائن هائل رغم نحول جسدي، لا تفسح القضبان على اتساعها لمروري عبرها، تطبق بوحشية وغلّ على أنفاسي حتى أختنق» (ص 218).

أما لدى ندى، فعمّان مدينة الحجر (ص225) دلالة القسوة. وصباحها لدى نور، (الشخصية المبصرة الوحيدة، رغم أنها فاقدة البصر فهي ترى المكان بروحها المتفائلة، المحبة للحياة)، صباح «عابق بالأكسجين، محمل نسيمه بروائح رطبة شذية تصعد من حدائق البيوت المحيطة بالشرفة» (ص238).

لم يقتصر المكان في الرواية على منطقة الشميساني، فنهناك إشارات لمناطق أخرى من عمّان مثل جبل الحسين، ومخيم الحسين، والقرية، وعبدون، وجبل عمّان. ويمتد المكان خارج حدود الأردن ليصل إلى أفغانستان، وسوريا، ودول الخليج، وهي أماكن تنتقل إليها بعض الشخصيات، لكن لا يُسلَّط الضوء عليها كثيرا من حيث التفاصيل أو تأثيرها على الشخصيات.

أما المكان الأصغر فيمثله البنك، والمكتبة، والسوبر ماركت، وشوارع الحي، و(فيلا) التاجر، والشقة المؤجرة لعائلة نوال، والغرفة المؤجرة للشاعر.

الشخصيات

تتوغل الكاتبة في حياة الشخصيات منذ الصفحات الأولى راسمةً ملامحها العريضة بدقة، وهي لا تتعامل مع ما هو خارج الحياة، بل تنطلق من رحمها. ليس بالضرورة أن تكون الشخصيات عالية الثقافة ليكون لها مواقف واضحة من الحياة والقضايا التي تواجهها فيها، فنوال الفتاة البسيطة، صاحبة التعليم المهني الصرف (محاسبة)، لم تُعدم الوعي الذي يؤهلها للحكم على زوجها «مدعي الثقافة»، ولا التعليق على كثير من الأحداث وأمور الحياة المعيشة بوعي كبير، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن لغة السرد لا تعبّر عن ثقافة ووعي الكاتب حسب، بل وأيضاً عن ثقافة ووعي السارد في الرواية، فالرواية تتحدث بصوت الشخصية، وهناك صدقيّة ما في لغة السرد، فهي لم تفارق مستوى وعي الشخصية أو ثقافتها، رغم أنها تعبّر عن أسلوب الكاتبة أيضا ووعيها بشكل دقيق وصادق.

ورغم رصد الكاتبة لأحوال الشخصيات النفسية، وتصويرها بدقة متناهية (باستثناء شخصية ربحي نوعاً ما)، إلا أن هذه الرواية لا تندرج ضمن الرواية النفسية، فالرواية النفسية تتعامل مع الشخصيات الاستثنائية غير المألوفة في الواقع.

وتعاني الشخصيات جميعها من خلل ما، أو تشارك في فساد ما، إلا أن اختيارها كان موفقا من ناحيتين: فنّيا هي شخصيات مقْنعة، من حيث انسجام فكرها وسلوكها مع منشئها الاجتماعي، ومن جهة ثانية هي تؤشر على الخلل الكبير الذي يمر به مجتمعنا، فالأحداث في الرواية معاصرة، تكاد تتحدث عن اللحظة التي نعيشها رغم أن بعدها الزمني يرجع إلى نهاية ستينات القرن الماضي.

وتحدث التطورات على الشخصيات في إطار المتوقع، فليس فيها مفاجآت. أما الأحداث، فهي أحداث تاريخية واقتصادية عشناها وما زلنا نعيش بعضها أو نعيش آثارها.

وهناك شخصيتان في الرواية تتحولان إلى الفكر «الجهادي»؛ الأولى هي شخصية كريم ابن التاجر المدلل الذي يدمن على المخدرات، وفجأة يكتشف الأب أن ابنه التحق بالمجاهدين في أفغانستان. الكاتبة لم تجعل لهذه الشخصية صوتا خاصا كباقي الشخصيات ليتحدث عن نفسه وتجربته، فكانت ملامستها لظروف تحوله الفكري ملامسة خارجية، فصورته تُقدمها الشخصيات الأخرى التي لا ترى إلا الجانب الخارجي من شخصية الرجل. أما شخصية نادر ابن الشخصية الرئيسية في الرواية فتظل في الظل حتى نهاية الرواية حين يبرز صوته في فصل خاص يكشف ظروف ودوافع التحولات التي طرأت على الشاب الصغير الذي بدأ حياته مشاكسا متهورا، مثيرا للمشاكل، ثم يصبح سائقا متهورا عند خاله، إلى أن يلتقي بسائق الشاحنة الذي ينظّمه في ظل ظروف كان يعاني فيها نادر من إحباطات من الحياة والمجتمع، ويُسهّل له خروجه إلى سوريا ليلتحق بتنظيم داعش.

وتلتقي شخصيتان نادر وكريم في أنهما يعانيان كلاهما من خلل سلوكي وتربوي، لذا وجدت فيهما التنظيمات المتطرفة شخصيتين مناسبتين لاستقطابها للعمل الجهادي، وهذه إشارة من الكاتبة إلى أن التنظيمات المتطرفة تعتمد على شخصيات متطرفة ومضطربة في سلوكها الاجتماعي أصلا.

وهناك شخصيات عامة في الرواية تتماس مع شخصيات الرواية الرئيسة، مثل شخصية الملك الحسين بن طلال، أثناء مرضه ورحيله، ووريثه الملك عبدالله الثاني الذي تولى العرش بعد رحيل والده، والرئيس العراقي صدام حسين ولحظة أسره وإعدامه، وغيرهم.

وتطرح الرواية قضايا إنسانية عامة، وكل شخصية فيها حالة إنسانية خاصهةتحمل فضائلها ورذائلها، لكنها جميعا شخصيات مميزة، حقيقية، تكشف أسرارها من الداخل. وإذا كانت الكاتبة هي من يكشف تلك الأسرار من خلال صوت الشخصية، إلا أن خبرة الكاتبة ومعرفتها أو الأسلوب الذي اتبعته في السرد أضاف مصداقية على تلك الشخصيات: موضوع فقدان البصر، التجارة، عالم المخبر وصراعه مع ضميره، عالم الخيانة الزوجية، عالم الشباب فاقدي البوصلة في الحياة، انتشار الفكر المتطرف وبيئته وظروفه... إلخ.

التقاط اللحظة الحياتية

تنجح الكاتبة في التقاط اللحظة الحياتية غير المستقرة وتثبتها، وتؤطرها، لتكون لوحة إبداعية واقعية جميلة. إنها تلتقط اللحظات بعين احترافية، تعرف زوايا اللقطة، ومكونات الصورة، ووظيفتها، وتأويلاتها، وأبعادها، وألوانها، ودرجة الوضوح (التركيز)، وتعرف كيف تتعامل مع الضوء والظل لتمنح صورتها الدلالات المطلوبة بطريقة غير مباشرة.